データの読み出し・書き込みの高速化から

大事なデータの保存まで、用途に合わせてカスタマイズ(BTO)可能

ストレージ

(M.2

SSD/SSD/HDD)とは

パソコンのデータ

保存庫です。

ストレージの容量を増やすメリット

-

アプリやシステムの

動作が安定する

-

大量の

データ保存が可能

-

ゲームを沢山

インストールできる

目次

ストレージとは?わかりやすく解説!

ストレージ(Storage)とは「貯蔵」「保管」を意味し、パソコン用語ではHDD(ハードディスクドライブ)やSSD(ソリッドステートドライブ)等の名称で呼ばれている記憶媒体の総称です。

ストレージはパソコン内でデータだけでなく、アプリケーションやオペレーティングシステムを長期的に保存するため、システムの起動やデータの読み書き、アプリの立ち上げ時間などにも関わってきます。

ストレージの種類をまとめると下の表になります。

| HDD | SSD | ||

|---|---|---|---|

| 2.5inch SSD | M.2 SSD | ||

|

SATA接続

|

SATA接続

|

SATA接続

|

NVMe接続

|

SSDには「2.5inch SSD」と「M.2 SSD」という2つのフォームファクタがあり、またインターフェースにも「SATA接続」と「NVMe接続」の2つがあります。

「2.5inch SSD」に対応可能なインターフェースは「SATA接続」のみで、「M.2 SSD」は「SATA接続」・「NVMe接続」両方のインターフェースに対応可能です。

SSDをマウスコンピューターでカスタマイズ(BTO)をする場合は、「2.5inch SSDのSATA接続」、「M.2 SSDのSATA接続」、「M.2 SSDのNVMe接続」の3種類に分けられます。

「2.5inch SSD」に対応可能なインターフェースは「SATA接続」のみで、「M.2 SSD」は「SATA接続」・「NVMe接続」両方のインターフェースに対応可能です。

SSDをマウスコンピューターでカスタマイズ(BTO)をする場合は、「2.5inch SSDのSATA接続」、「M.2 SSDのSATA接続」、「M.2 SSDのNVMe接続」の3種類に分けられます。

ストレージ選びのポイント!

「データの保存容量を増やしたい」「アプリの起動やデータの読み書き速度をあげたい」など目的によってストレージの容量を増やしたり、HDDやSSDの種類の変更を行ったりするのがおすすめです。

ストレージの標準搭載容量から製品を探す

M.2 SSD標準搭載パソコン

HDD標準搭載パソコン・サーバー

※ 1TBにおいては、サーバーのみお取り扱いとなります。(2025年9月8日現在)

SSDとHDDの違いとは?

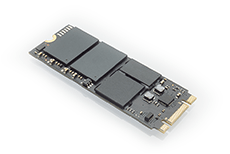

SSDとは?

SSDとは、ソリッドステートドライブ(Solid State Drive)の略称で、HDDと同様にパソコンの記憶装置です。

電気の力でデータを記録するフラッシュメモリのSSDは、磁気の力で円盤にデータを記録する磁気ディスクのHDDと比べて高速性と静音性に優れています。

OSや使用頻度の高いアプリケーションをインストールするメインドライブにおすすめです。

OSや使用頻度の高いアプリケーションをインストールするメインドライブにおすすめです。

HDDと比べた時のSSDの特長を詳しく見る

○

データの読み込みが高速

HDDは円盤を物理的に高速回転させて磁気ヘッドで円盤上のデータにアクセスする仕組みに対して、SSDではメモリチップ上のデータに直接アクセスする仕組みなため、物理的・機械的な駆動時間が不要になりデータの読み出しにかかる時間が大幅に短縮されています。

OSやアプリケーションの起動が体感できるほどに早くなります。

OSやアプリケーションの起動が体感できるほどに早くなります。

静音性に優れている

HDDは円盤を回転させるといった物理的な駆動部分が必要な仕組みに対して、SSDはフラッシュメモリのため稼働部分がなく、モーターの回転音や読み取り時のシーク音(カリカリ音)がなくほぼ無音に近いのが特長です。

消費電力が少ない

モーターなどの駆動部分がないため、HDDと比べて消費電力が少なく、発熱も低く抑えられます。

耐衝撃性に優れている

HDDはヘッドやディスク等の駆動部品が必要な仕組みに対して、SSDは駆動部品がないため衝撃や振動による耐性が強く、HDDにみられる駆動部分の故障の心配もありません。

また、軽量で小型なので、持ち運びの多いモバイル環境に適したストレージです。

また、軽量で小型なので、持ち運びの多いモバイル環境に適したストレージです。

△

価格が比較的高い

SSDはデータの読み書きにSDカードなどと同様の仕組みを使っていますが、大容量のデータの記録は難しい面があります。そのため、データ量あたりの単価ではHDDと比較すると高めです。

HDDに比べて容量が少ない

HDDよりデータ量あたりの単価が高く、容量自体も多くはありません。SSDはデータ用、HDDは保存用などで使い分けるのがおすすめです。

SSDの中で、規格(2.5inch/M.2)と接続(SATA/NVMe)の違いは?

- ■ 2.5inch SSDの特長

-

一般的な2.5inch HDDと同じ形状のSSDです。データ転送のフォームファクタはHDDのために設計されたシリアルATA(SATA)を採用しています。

HDDと比較した場合十分に効果を体感できるほど高速で、M.2 SSDに比べて比較的安価です。 - ■ M.2 SSDの特長

-

SSDの中でも、M.2スロットを備えたマザーボードに搭載可能な最新のストレージがM.2 SSDです。M.2 SSDには様々なフォームファクタが存在しますが、従来の2.5inch SSDと比べて大幅に小型化されているのが特長です。

マウスコンピューターで取り扱っているサイズは22mm×80mm程度のものでメモリのようなカード状の形をしています。

また、2.5inch SSD同様に「SATA接続」と、さらにM.2 SSDではより高速な「NVMe接続」の両方に対応が可能です。

- ■ SATA接続の特長

- データ転送のフォームファクタがシリアルATA(SATA)になります。NVMe規格のものに比べ転送スピードは遅いですが、その分発熱量が少ないという利点があります。

- ■ NVMe接続の特長

- グラフィックス等に使用される高速のバス「PCI Express(PCIe)」を通じてデータを転送するため、SATA接続と比べても圧倒的に高速なのが特長です。高速化され高性能な分、SATAに比べ発熱量が大きくなり消費電力も増えます。

2.5inch SSD SATA

M.2 SSD SATA

M.2 SSD NVMe

SSDの種類

- ■ TLC QLCについて

-

SSDは記憶方式がいくつかあり、TLC(Triple Lebel Cell)及びQLC(Quad Lebel Cell)等があります。

TLCは1セルに3bit分(8個)のデータ記録を行い、QLCは1セルに4bit分(16個)のデータ記録を行うことでSSDの大容量化を実現しています。

それぞれのメリットは以下になります。 - ■ 速度の違い

- QLCとTLCは読み込み速度は変わりませんが、書き込み速度はTLCの方が早く、特に大容量のデータを書き込む際は顕著に差が出ます。

| タイプ | メリット |

|---|---|

| TLCタイプ | ・QLCタイプと比べて書込速度が速い |

| QLCタイプ | ・コストパフォーマンスが高い |

| 1TBデータ コピーの完了速度 |

|---|

|

※ 弊社環境での検証となり、購入されたPCの構成や状態によって速度は異なります。

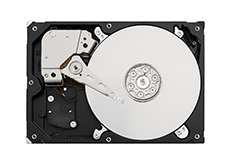

HDDとは?

HDDとは、ハードディスクドライブ(Hard Disk Drive)の略称で、パソコンの代表的な記憶装置です。

高速で回転する円盤(プラッタ)を内蔵し、磁気ヘッドでデータの読み書きを行います。

読み書きの速度はSSDに劣りますが、容量当たりの単価は安く2TB・ 3TBと大容量の製品も存在するため、パソコンのシステムはSSDに、撮り溜めた写真や動画などのデータは大容量HDDに保存するといった利用がおすすめです。

読み書きの速度はSSDに劣りますが、容量当たりの単価は安く2TB・ 3TBと大容量の製品も存在するため、パソコンのシステムはSSDに、撮り溜めた写真や動画などのデータは大容量HDDに保存するといった利用がおすすめです。

SSDと比べた時のHDDの特長を詳しく見る

○

大容量データを保存可能

内蔵されている円盤1枚当たりの容量が大きく、多くのデータを記録することが可能です。円盤の枚数を増やすことで大容量データの記録にも対応します。

コストを抑えたカスタマイズが可能

HDDは、その構造からSSDやM.2 SSDに比べ、容量当たりの単価が安価になっており、データ容量のアップを目的としたカスタマイズをリーズナブルに行うことが可能です。

△

SSDに比べて衝撃に弱い

高速で回転する円盤を内蔵し磁気ヘッドを物理的に動かして記録しているため、その分衝撃や熱に弱くなっています。特に持ち運びには注意が必要です。

シーク音(カリカリ音)がある

円盤を高速回転するためのモーターを使用するため、シーク音(カリカリ音)が発生いたします。

デュアルストレージとは?

デュアルストレージとは、パソコン内に2つのストレージを搭載しパフォーマンスの向上を図った構成のことです。

SSD+SSDの組み合わせの他、SSD+HDDの両方を搭載する組み合わせもありその場合はハイブリット構成と呼ぶこともあります。

おすすめの組み合わせは以下をご参考ください。

SSD+SSDの組み合わせの他、SSD+HDDの両方を搭載する組み合わせもありその場合はハイブリット構成と呼ぶこともあります。

おすすめの組み合わせは以下をご参考ください。

なるべく安く高速化&大容量化には、SSD+HDDがおすすめ!

SSDのアクセススピードを活かし、OSやアプリケーションをメインドライブにインストールすることでパソコンの高速化を実現。

HDDには容量の大きさを活かして各種データや写真・動画などを大量に保存可能することで、両方のストレージの長所を最大限に活かすことができます。

SSDだけでデュアルストレージを構成するよりも、コストを抑えて大容量ストレージを実現できるのでおすすめです。

HDDには容量の大きさを活かして各種データや写真・動画などを大量に保存可能することで、両方のストレージの長所を最大限に活かすことができます。

SSDだけでデュアルストレージを構成するよりも、コストを抑えて大容量ストレージを実現できるのでおすすめです。

こんな方に

おすすめ

おすすめ

コストを抑えて写真などのデータを大量保存したい方

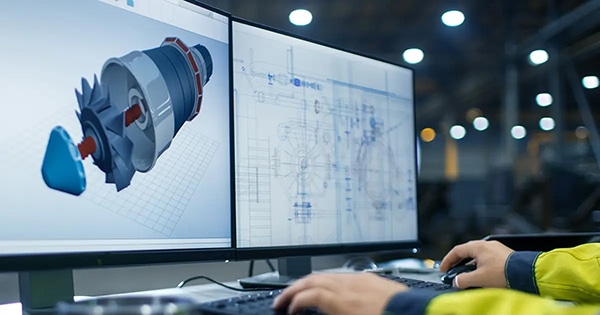

ゲームやクリエイティブ作業には、M.2 SSD+大容量

2.5inch SSDがおすすめ!

M.2

SSDの転送速度、SSDのアクセススピードを最大限に活かした速度重視の構成で、常にスピードを求められるFPS等のゲームなどでその真価を発揮します。

こんな方に

おすすめ

おすすめ

大容量の動画編集などクリエイティブ作業を行いたい方

高速化を極めたいなら、SSD×2台での「RAID

0(ストライピング)」がおすすめ!

SSDを2台使用した※ RAID

0(ストライピング)構成することで、さらなる高速化が可能となります。

緻密な3Dデータの作成や高解像度の画像処理等はSSDで行い、精製された大容量データはHDDに保存するなど、よりクリエイティブな作業に最適です。

緻密な3Dデータの作成や高解像度の画像処理等はSSDで行い、精製された大容量データはHDDに保存するなど、よりクリエイティブな作業に最適です。

RAIDとは?

RAID(リダンダント・アレイ・オブ・インエクスペンシブ・ディスクズ)とは、複数のディスクにデータを分散して保存し、1つのドライブのように認識させたり表示させたりする技術のことです。RAIDの種類によって安全性の向上やデータ保存の高速化などの特長が異なってきます。RAIDは0~10までありますが、マウスコンピューターでカスタマイズ(BTO)可能な種類は下記の4つです。

▼ +ボタンをクリックすると詳細を確認できます。

外部ストレージの追加

外付けHDDやUSBメモリ等の外部ストレージを接続し、データを保存できます。パソコンでは主に「外付けSSD」「外付けHDD」、「USBメモリ」を使用することが多いです。

着脱が簡単で、外部ストレージに保存しているデータは複数のパソコンで共有できるメリットがあります。

着脱が簡単で、外部ストレージに保存しているデータは複数のパソコンで共有できるメリットがあります。

外部ストレージのメリットを詳しく見る

パソコン内部のデータを外部ストレージに保存することでパソコンの容量不足を簡単に解消することができます。

動画編集など出先のパソコンで大量のデータを編集したい方や、写真や音楽をパソコン本体とは切り離しバックアップ管理したい方におすすめです。

マウスコンピューターでは外付けストレージをカスタマイズ(BTO)画面にて追加購入いただけます。

※ 一部、同時購入できないモデルもございます。

動画編集など出先のパソコンで大量のデータを編集したい方や、写真や音楽をパソコン本体とは切り離しバックアップ管理したい方におすすめです。

マウスコンピューターでは外付けストレージをカスタマイズ(BTO)画面にて追加購入いただけます。

※ 一部、同時購入できないモデルもございます。

自己暗号化ドライブ(SED)とは?

SED(セルフ・エンクリプティング・ドライブ)とは、保存データを自動で暗号化する機能を持つストレージです。

OPAL 2.0準拠のデータソリューションを利用することでストレージの自己暗号化が可能になるSEDが、なぜ今注目されているのか?その仕組みやメリットを詳しく解説します。

OPAL 2.0準拠のデータソリューションを利用することでストレージの自己暗号化が可能になるSEDが、なぜ今注目されているのか?その仕組みやメリットを詳しく解説します。

SEDのセキュリティ効果や

SEDのセキュリティ効果や