-

トップページ

-

製品ページ

-

導入事例

-

法人向けサービス

- 目的

-

新病棟への移転をきっかけにした院内システムを刷新

- 課題

-

限られた予算内でのコストパフォーマンスの向上

安定した使用感と院内のシステム保守

- 効果

-

システムの社内浸透

社員同士の業務効率化

神奈川県の「けやきの森病院」は、精神科の単科病院だ。前身となる皆川医院は1910年に開設。100年以上に渡って心の癒しに向かい合って来たけやきの森病院は、外来診療と共に、入院診療や再発・再入院を防止するためのデイケアなどにも取り組んでいる。

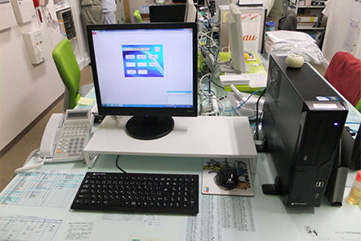

2012年春には、新病棟への移転をきっかけに院内システムを刷新、大幅な拡張も行われた。これにともなって導入されたのが、マウスコンピューターのマシンだ。17インチ液晶を添えたデスクトップPC「MousePro-iS211E」16台と、15.6インチ液晶搭載のノートPC「MousePro-NB501E」15台に加えて、Compact Small Business Server「MousePro-SV100SBX」も2台導入されている。

「以前はレセプト用のシステムと、病棟で簡単な調べ物をするためのWebアクセス用端末しかありませんでしたが、新病棟への移転を機に、独自の院内システムを構築しました。LANもレセプト用と院内システム用、Web用に分けて敷設しています」と語るのは、けやきの森病院の能沢英志氏だ。

システム関連の仕事に長く携わってきた能沢氏は、マウスコンピューターのことを「BTO対応のPCメーカー」として知っていた。

「今回のシステム構築ではコスト面から考えて、サーバはSmall Business Serverが妥当だろうと判断し、クライアントPCもBTOという選択肢は外せないと考えていました」と語る能沢氏は、さまざまなBTOメーカーのWebサイトで比較検討を行った。そこで目にとまったのが、マウスコンピューターだった。

「まずクライアントPCをマウスコンピューターのマシンに決定しました。IT関連に割ける予算がそれほど多くないので、一度購入したマシンは長く使いたいと考えています。そのため、同じ予算でも、他社に比べて高スペックなマシンが購入できるというのが魅力だったのです。しかも、ちょうどよいタイミングでMousePro SVシリーズが発売されたため、サーバも同時購入することにしました」と能沢氏は語る。

このシステムの構築に向けて、マシン選定が開始されたのは、2011年の秋頃だという。すでに導入済である、レセプトシステム等を担当した大手ベンダーとの付き合いはあったが、主にコスト面で問題を感じていたようだ。

「大手ベンダーの場合、基本のシステムにオプションで必要な機能を追加するという方式をとっていることが多く、本来自分たちの必要としていない機能が標準で組み込まれていることも少なくありません。何か入れるとなれば、すぐに百万円くらいの予算がかかってしまいます。できれば必要なものだけを詰め込んだマシンで、自分たちの使い方にフィットしたシステムにしたいと考えていました」と語るのは、経営企画部長の星 亮太氏だ。

一般的な病院向けに作られたシステムでは、けやきの森病院の要求に応えられないという問題もある。病院向けシステムは、多くがそうしたものを導入できる規模の総合病院等を想定して作られているが、けやきの森病院は精神科の単科病院だ。患者のデータとしてレントゲンやCT映像といった画像データが存在しない一方で、家族からの聞き取り情報などが重視される。一般的なシステムを導入してしまうと、使いづらいものになりかねない。

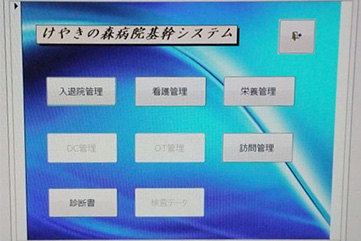

そこでマシンを直接メーカーから購入し、システムは能沢氏がMicrosoft Accessを利用して構築することになった。病棟スタッフからの聞き取りを重ねて、画面構築を行い、部署ごとに使えるボタンを絞り込むことで、インタフェースの簡略化を図るなどの工夫を行っている。

「使ってもらうためには、使いやすいものでなければなりません。独自システムなら、私がちょっと作業するだけで、すぐに希望に対応できます」と能沢氏。

この考えを実現するためには、ハードウェアもシンプルでなければならない。不要な機能やサービス、ソフトウェアが標準で付属することなく、ユーザーにとって本当に必要なものだけを選択し、シンプルな構成で購入できるというマウスコンピューターの特徴は、この要求にピッタリだった。

能沢氏は1人でシステム保守を行っているが、実際に導入し現場で使われるようになって約3カ月が経過した時点では、ハードウェアトラブルは起きていないという。

「とても安定して動いています。購入時、Small Business Serverはどこも同じような値段だと思っていたのですが、よく見るとマウスコンピューターの製品は、同じ価格でもハードウェア構成が1ランク上でした。しかし安価だからといってトラブルが出るわけではなく、とても快適に利用できています。サーバはもちろん、クライアントPCでも特に問題は出ていません」と能沢氏。

医療や看護の現場で使われるマシンは、多くのユーザーが共用していることもあり、比較的ハードな使い方をされていると考えられるが、現場でのトラブルも出ていないようだ。また、マウスコンピューターの場合、購入に至るまでがスムーズであったことも評価されている。

「大手ベンダーから導入しようと思うと要件定義も厳しく、実際の購入までに時間がかかります。ハードウェアやサービスに不満があっても、カスタマイズがしづらいのも困りものです。そういう問題がないところも、マウスコンピューターは魅力でしたね」と能沢氏は振り返る。

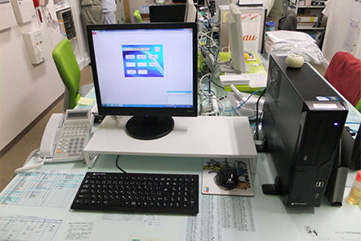

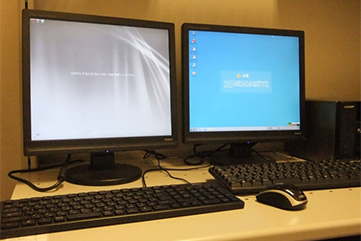

サーバルームは病院の事務室に直結する形で設置されており、既存のレセプトシステム用のサーバと並べて「MousePro-SV100SBX」2台が置かれている。システムモニタリングを行うディスプレイの横には、コンパクトなNASも設置されており、「MousePro-SV100SBX」とNASで相互にバックアップを行う形だ。

「サーバにはもちろん壊れられては困るのですが、NASと両方にデータを持つことで、どちらかが残れば大丈夫という状態にしてあります。データの保全を考えるならば、これで十分です。実際にマウスコンピューターのサーバを利用してみても、大手ベンダー製のマシンと信頼性に違いはないと感じていますから、実績を重視して大手ベンダーを選択する必要はないと思います」と能沢氏。

事務職員が使う端末や、病棟で使われる看護師のデータ入出力用端末も、マウスコンピューターのマシンに入れ替えられ、多くの場所で活用されている。

導入された院内システムは、患者の情報を一元管理するものだ。医師や看護師だけでなく、ケースワーカーなど患者に関わるすべてのポジションの人々が、同じ情報を共有できるようにする。従来は紙ベースで情報が管理されていたこともあり、十分には情報が共有されていなかった。紙の利用量削減と情報共有の実現を両立させるものとして、独自院内システムには期待がかかっている。

「現状ではまだスタートしたばかり。現場スタッフは看護師80~90名程度を含めて150人前後存在しますが、現時点でスムーズに使えているのは20~30名程度でしょうか。ポジションごとにこうしたシステムに強い人への教育を行い、現場に伝達してもらう形で、徐々に利用率を高めたいと考えています」と星氏

精神科の看護師は、外科や内科と比較すると高齢であることが多い。資格取得後の若年層は技術習得のために総合病院や外科、内科等を選択することが多いのに対して、精神科はそうした技術を習得したあとに、結婚・出産を機に一度現場を遠ざかった看護師の集まる場になっているからだ。比較的年齢の高い女性という機械に弱い層がメインユーザーであること、システムの利用を優先して現場業務が滞るのでは、本末転倒であることなどから、ゆっくりとしたペースでの浸透が狙われている。

「実は以前、別の病院でもシステム導入を手がけたことがありますが、定着には3年ほどかかりました。ほとんどの人が使えるようになったなと思った3年後の時点でも、3割弱の職員は自分で使うことをいやがっていたようです。今は1年後にある程度浸透していることを、目指そうと考えています」と星氏は語る。

現在はナースステーション等に設置されたPCを、複数人で使っている状況だ。情報を閲覧するだけでも十分業務効率化につながるシステムだが、今のところは上手に使える人が率先的に閲覧し、チームに伝達するような形が取られている。これがうまく普及して行けば、必要な端末も増えるようになるだろう。

「入力にもどんどん使われるようになり、PCの台数が足りないからもっと入れて欲しい、と現場から言われるようになりたいですね。その時には、マウスコンピューターからすぐに新端末を導入したいと考えています」と星氏は将来の展望を語った。

安価かつ迅速に導入でき、実際の使い勝手もいいことからマウスコンピューターへの信頼は高まっており、今後のシステム拡張の際にも利用したいと考えているようだ。

製品紹介PRODUCT

MousePro iS211E

(販売終了)

- ・Windows®7 Home Premium 32ビット

- ・インテル®Celeron™ プロセッサー G530

- ・2GB (PC3-8500 DDR3)

- ・500GB (SerialATA II 7200rpm)

- ・インテル®HD グラフィックス

- ・DVDスーパーマルチドライブ

MousePro NB501E

(販売終了)

- ・Windows®7 Home Premium 32ビット

- ・インテル®Celeron™ プロセッサー B815

- ・2GB (PC3-10600 DDR3)

- ・320GB (SerialATA II 5400rpm)

- ・インテル®HD グラフィックス

- ・DVDスーパーマルチドライブ

MousePro SV100SBX

(販売終了)

- ・Windows®Small Business Server 2011 Essentials

- ・インテル®Pentium™ プロセッサー G2120

- ・4GB (PC3-10600 DDR3 ECC)

- ・2TB×2 (RAID-1 / SerialATA II 7200rpm)

- ・インテル®HD グラフィックス

お問い合わせはこちら

お問い合わせはこちら